如果让我对陶渊明的晚年生活做个总结,那就是:

做官、喝酒、教子、乞讨、采菊、写诗。

格言诗人齐哲在《慧人慧语之人生百诫》中有一篇评价陶渊明生平的七言长律。

齐哲

陶渊明.七言长律

渊明隐遁气和平,柳侧锄禾闲耨耕;

樽举空空三舍借,官辞愤愤一身轻;

安贫乐道灾殃灭,好饮贪杯病患生;

六十之前鹤西去,九泉以内酒难烹;

秦民有幸藏奇地,桃径无言掬落英;

县令清醒诗匠醉,投书叹惋又千声!

无酒无诗不成渊明

陶渊明爱酒从他的诗词中可以体现,在其流传的诗词作品中,饮酒有二十多篇,与酒有关的就有六十多篇。酒是他寄情山水,体味生活,表达情感的媒介。

陶渊明对亲朋说,“聊欲弦歌以为三径之资,可乎?”他的叔父就推荐他做了彭泽县令。

当时,做县令可以在任职期间分得三百亩公田,田里的收入归个人所有。陶渊明一到任,就命县公田都种上秫(可以制酒),他的夫人不乐意,固请种粳(大米的一种)。

最后,陶渊明稍作了让步,分出了部分田地种了稻子。

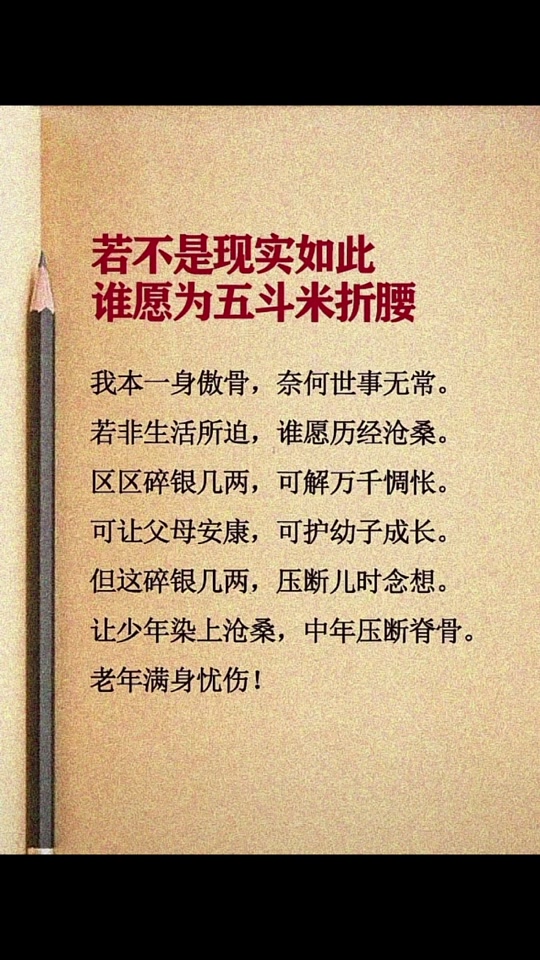

这次出仕是陶渊明最后一次,仅做了八十多天。“不为五斗米折腰”的典故就出在此时,我倒觉得说是不为几口酒折腰更为贴切。

上级派人来视察,他的下属说应该穿上正装来见上官,奉上丰厚的礼物,赔上小人的嘴脸,这是陶渊明最不能忍受的,于是除服挂印辞官去也。

之后就写出了千古流传的《归去来兮辞》,归去来兮的前半篇还可以感受到他的愤懑,回到家中就感到亲切、自然、欢快,就像鸟儿终于放归山林。

回家的第一件事是干什么,啥都别说,喝一杯——“携幼入室,有酒盈樽。引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。”此时,陶渊明已经五十多岁。

情绪的转化是因为内心的通透和理智,对官场的失望让他再也无心仕途。

陶渊明爱酒是出了名的,慕名之人都想办法以酒与其相交。

判史王弘非常钦仰他,要和他做朋友,可是觉得很难碰见他。他很自然地说:“我性不狎世,因疾守用,幸非洁志慕声。”

王弘只好跟一个朋友设计去会见他,这个朋友约他出门喝酒,当他走到半路,停在一个野亭的时候,朋友便把酒拿出来。陶渊明欣然坐下来喝酒,王弘早已隐藏在附近的地方,便在这时候走出来和他相见了。他非常高兴,欢宴穷日,连朋友的地方也忘记去了。

王弘看见陶渊明无履,就叫左右为他造履。当王弘的左右请度履的时候,陶渊明便伸出脚来让他们量一量。此后王弘要和他见面的时候,常常在林泽间等候他。

有一次,他的朋友们在煮酒,拿他头上的葛巾来漉酒,用完还给他,他又把葛巾着在头上。

他住在庐山之麓,当时庐山有一个著名的禅宗,叫做白莲社,由一位大学者主持。这个领袖想请他加入白莲社,有一天便请他赴宴,他所提出的条件是可以在席上喝酒。这种行为是违犯佛教的条规的,可是主人答应了。当他刚要签字正式入社的时候,他却“攒眉而去”了。

那位法师还想跟陶渊明做朋友,所以有一天便请他和另一位道家的朋友一起喝酒。他们一共三个人:那位法师代表佛教,陶渊明代表儒教,朋友代表道教。法师曾立誓终生不走过某一座桥,可是有一天当他和那位朋友送陶渊明回家时,谈得非常高兴,不知不觉都走过了桥。三人知道的时候,不禁大笑。

这三位大笑的老人后来成为中国绘画上的常用题材,因为这个故事象征着三位无忧无虑的智者的欢乐,象征着在幽默感中团结一致的三个宗教的代表人物的欢乐。

陶渊明爱酒,却很少豪饮,没有李白的“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒”的豪气,这位诗人就像他的诗一样,人淡如菊。所有内心的热烈情绪和抱负都最终化成的诗酒中的田园意趣。

拳拳爱子意,翩翩教子心

在陶渊明的诗中,除了酒和菊花,也有相当的篇幅提到他的孩子,从某种角度看,他是一位慈父。

比较有趣的一篇是责子。先说自己老了,两鬓白发、肌肤不复青春时候。虽然有五个儿子,却没有一个喜欢读书的。每个儿子都描述的生动形象,看完想想,嗯,我的父母也是这样恨铁不成钢的。

陶渊明

责子

白发被两鬓,肌肤不复实。

虽有五男儿,总不好纸笔。

阿舒已二八,懒惰故无匹。

阿宣行志学,而不爱文术。

雍端年十三,不识六与七。

通子垂九龄,但觅梨与栗。

天运苟如此,且进杯中物。

陶渊明的教子观念也颇为有趣。推崇汉朝疏广的“倾家持作乐,竟此岁月驶。有子不留金,何用身后置?”

认为留给孩子多少钱不重要,重要的是教会孩子谋生做人之道。因此教诲几个儿子:“盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人。”

同样,陶渊明虽厌恶仕途中的种种污秽,却并不反对孩子治学,并且教导颇严。他并没有将自己对政治的失望带到生活中,并清醒的认识到在那样的社会环境下,什么是立足的根本。

生死旷达,寄情生活

陶渊明的《挽歌》中,写到:

“有生必有死,早终非命促。昨暮同为人,今旦在鬼录。魂气散何之?枯形寄空木。娇儿索父啼,良友抚我哭。得失不复知,是非安能觉!千秋万岁后,谁知荣与辱。但恨在世时,饮酒不得足!”

可以看到对酒的怀念。

挽歌三中也说,死去何所道,托体同山阿。意思就是,死了还有什么可说的,埋在山陵之间罢了。而这几首挽歌基本上是在陶渊明临终前几个月所做,写给自己的,可见其旷达。

林语堂对陶渊明的解读是,他想要逃避的是政治,而非生活。

是的,这一个有丰富生活情趣、对人生和死亡有清醒认知的诗人。在生活中有坚持有妥协,老年困苦时也没有放弃自己的坚持去做官谋生,却也不完全愤世嫉俗的生活。

否则,怎么会在东篱下采菊时,抽空看一眼南山美景。

部分内容来自林语堂的“解读陶渊明的诗酒人生”

13592544675

?中国最专业的养老策划平台

转载请注明来自夕逆IT,本文标题:《陶渊明不为五斗米折腰典故》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...